2025年3月25日至5月15日

袅袅:苏笑柏个展

藝術門呈献苏笑柏个展《袅袅》 与巴塞尔艺术展香港展会同期举办

⾹港中环都爹利街3–11號 律敦治中⼼律敦治⼤廈地下

概要

香港—藝術門荣幸地与苏笑柏基金会合作,于3月24日至5月15日举办艺术家苏笑柏个展《袅袅》。此展览正值巴塞尔艺术展香港展会期间,进一步彰显了画廊对抽象艺术的持续承诺。

苏笑柏在八十年代德国杜塞尔多夫国立艺术学院攻读研究生,师从(Konrad Klapheck)。他在作品中有意去除画面的叙事性和明确意义,从而致力于抽象艺术的探索。因其对大漆的实验而闻名,大漆是一种基于树脂的材料,历史可追溯至公元前五千年,传统上用于制作各种物品。他对大漆的不可预测性深感着迷,主要致力于探索其固有的物理形态和多样化特性。

《袅袅》是苏笑柏在过去两年持续创作的一系列新作品。中文的「袅」意指漂泊,反映了艺术家对于流离失所的深刻思考。苏曾表示:「我没有家乡,但我已欣然接受。」,这句话强调了他如何面对内心的孤独。他的个人经历与绘画的历史交织在一起,既重视物质的表达,也关注非客观的表现,却不拘泥于特定的传统或文化规范。

「袅」这个字,用苏的意义来看,是一个拟声词,令人联想到烟雾缓缓升腾、袅袅而起的景象。这一系列作品旨在捕捉一种萦绕心头的声音,延伸成忧郁的回响,仿佛那难以释怀的情绪,带着浓厚的朦胧感,飘忽而渗透,最终逐渐消散。此外,「袅袅」这个概念象征着一代中国艺术家的思想独立性与完整性,他们在战后关于现代主义、极简主义、抽象表现主义和非具象艺术的讨论中,基本上被排除在主流叙事之外。

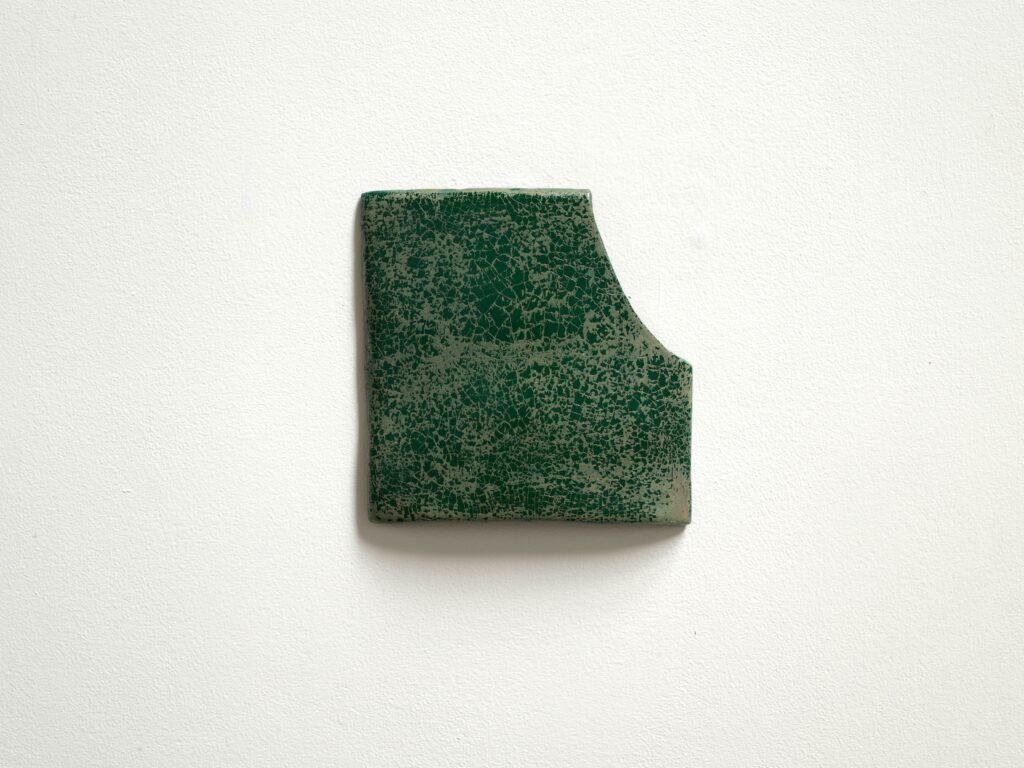

在2003年,苏笑柏从德国回国,受到福建传统民居屋顶瓦片的启发,这种瓦片的形状成为他作品中反覆出现的主题。创作一幅作品的过程极为劳动密集,个别艺术品始于由木材、塑胶和亚麻布制成的曲线型、精心构建的基础结构。这种大漆是由松节油、达玛树脂、石粉、金属粉和合成矿物颜料混合而成,经过干燥后形成类似釉料的晶体表面。艺术家始终关注画作的边缘以及凹凸不平的表面如何影响我们对身体与空间的感知,无论是字面上还是隐喻上。干燥阶段中不可预测的相互作用,产生了多样化的纹理,这激发了苏笑柏持续的实验精神。接受失败与发现已经成为他成长过程中不可或缺的一部分。

颜色不仅是视觉元素,更是历史与叙事的载体。苏笑柏认为,颜色本身也是一种材质,却带有第二性的特质,并不断探索新途径,为他的单色作品注入微妙的意义。他寻找历史悠久的颜料,如推罗紫,并赋予其隐藏的个人意义。他使用晒干半年的大漆,并将颜料粉混合,然后用研磨机仔细研磨,直到达到所需的稠度。绘画过程中,会使用多层透明漆,每层涂抹后需静置几天,画布白天暴露在光线下,夜晚则置于黑暗中。随后,这些作品会放在阴凉的房间中几天,随着时间的推移,发出明亮的光泽。苏的作品不着重于描绘具象物体或人物,而是积极探索存在的概念。由于缺乏确定的秩序,画作中剩余的元素与本体相关,作品依其自身的秩序完成。苏笑柏称:「一切绘画都是真实的,对自身的存在负责;我关心的是绘画独立于其自身存在的可能性。」

本次展览分为两个不同部分,旨在揭示苏笑柏作品背后不断变化的意义,并表达对艺术自由的渴望。第一部分通过不同的空间层次,借鉴苏州中国古典园林的景观设计,鼓励观者感知与艺术品的互动运动。前墙上悬挂着一块小彩绘碎瓦《浮⽡–5》,象征临时住所;旁边则是《浮茵–1》,暗示自然与成长。观者随后进入各个隔间,欣赏不同组别的灰色《浮沙》作品,尺寸逐渐增大,强调吸收、扩散和包容的视觉特质。一幅柔和的白色《浮⽚》与一幅纹理丰富的黑色《浮茵–3》并置,传达出经历历史风化的痕迹。在第二部分,走廊引导观者透视艺术品,展示一幅名为《浮湮》的大型蓝色双联画,另一幅绿色的《浮光》滴画则位于尽头墙面。《浮湮》抽象地表达了峡谷山脉云雾遮蔽,蓝色与白色的交互让人联想到云、水和冰川的运动。对面墙上的作品更加绘画化,意在超越对图像的描绘。在半封闭的房间内,一幅具有独特曲率的蓝色大型作品《浮梁》展现了物理压缩的效果,让观者近距离观察画面痕迹的微妙变化,仿佛时间在此刻静止。

藝術門一直在促进东西方对话和跨文化交流方面走在前列。除了在香港展出苏笑柏的作品外,画廊还将在上海空间举办米高·科尔曼的展览,展现其推广创新艺术的坚定决心。